1499年,江南才子唐伯虎進京趕考。

那一年,試題偏門,考試難度非常大,拿到考題,考場一片噓聲,唐伯虎卻不以為意,稍作思索,便提筆作答。

眾多考生中,還有一個叫王陽明的青年,也在認真答題。

考完之后,很多人表情沮喪,但唐伯虎卻信心滿滿地放狂言說:

「我必是今年的狀元」。

考試結果出來了,唐伯虎確實名列前茅,但卻因為卷入一場作弊案,被革去功名,終生不得參加考試。

多年之后,唐伯虎賣文賣畫,名滿天下,他癲狂任性,活得恣意瀟灑,雖然窮困潦倒,卻不失為一種成功。

而那個叫王陽明的青年,當時以第七名的成績考上了,最終立功、立言、立德,獲得了另一種成功。

他進了朝堂,入了仕途,雖然經歷了眾多阻礙和苦難,最終卻得以建功立業,成為朝廷的頂梁柱,又創建心學,高呼知行合一,成為名滿天下的大圣人,實現了少年時的夢想。

他用自己的一生告訴我們,一個人的認知,就是他的生活,這就是知行合一。

大明成化八年,王陽明出生在浙江余姚。

王家是余姚的大戶,有名的書香門第,其祖上,就是書圣王羲之。

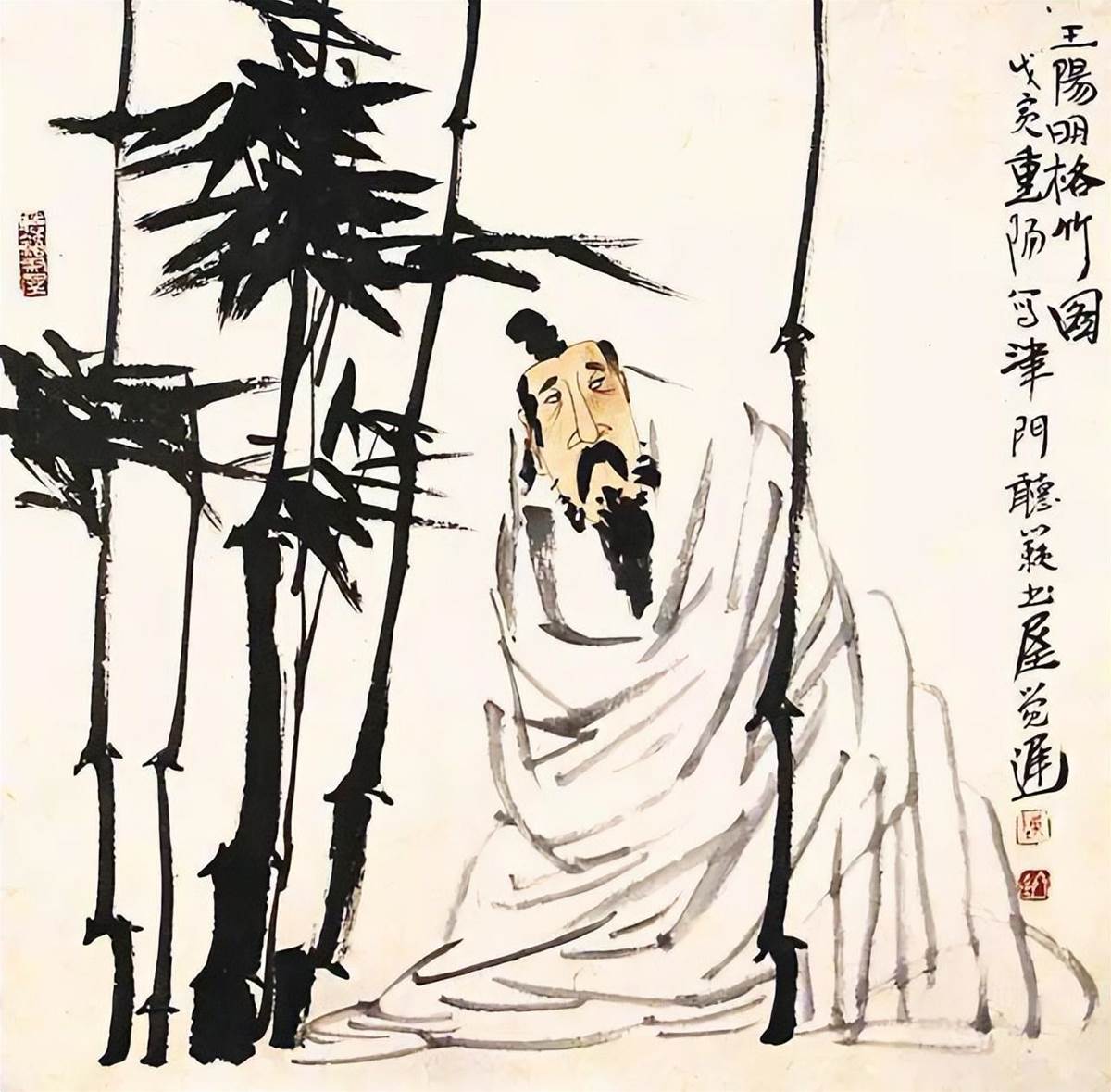

王陽明的祖父,一心讀書,淡泊名利,又愛竹如命,房前屋后種滿竹子,每日在林間竹下悠然讀書,好不自在。

幾代以來,王家人一心耕讀,無意仕途,導致家境越來越落魄,到了王陽明的父親王華這一代,王華才憑借自己的努力,走向仕途,振興了王家。

王陽明時,祖父高興無比,覺得這孩子是在全家的期盼之中,踩著五彩祥云而來的,故取名云兒。

他對這孩子喜愛無比,抱著他讀書,長吟短誦,低吟淺唱,想讓這孩子從小就感受書籍的魅力,成為愛書之人。

然而,隨著云兒一天天長大,王家卻開始沉默了。

三歲時,王陽明還不會說話。

全家懷著希望,感覺晚點也沒什麼。

四歲時,依舊不能開口。

全家相互安慰,說不定是大器晚成。

到了五歲,還是不會說話。

這下,全家都沉默了。

祖父還是讀書給王陽明聽,每當他吟誦之時,王陽明總是瞪著一雙大眼睛,安安靜靜地聽著。

王陽明五歲還不開口說話,跟呆瓜一樣,全家都急了,這一年,家里來了一個寶相莊嚴的僧人,他看著王陽明,摸著他的頭說:

好個孩兒,可惜道破。

這話被王陽明的祖父聽見了,他覺得,王陽明不會說話,是名字取得不好,道破了天機,于是為王陽明改名為「守仁」。

修道以仁,他希望這個孩子能守住他的天性智慧,守住仁愛之心。

不知道是天意還是偶然,名字改了沒多久,王陽明就能開口說話了,而且口齒伶俐,思路清晰。

不僅如此,以前為他讀過的書,他還能背誦出來,問他何時學會的,他說,以前聽祖父讀時記住的。

王陽明有句話說:

人間道場,淤泥生蓮,世間磨難,皆是砥礪切磋我也。

人生就是一場修行,從哪里開始,都是緣分,不要抱怨太晚,也不必欣喜于過早。

開口說話后,王陽明便展現了一個天才該有的樣子,是十里八鄉有名的神童。

他跟著祖父讀書,心中山河,也漸漸變大變寬。

成化十七年,王陽明的父親高中狀元,在京城上班,王陽明便跟著祖父前往京城,天性瀟灑的祖父,行至金山寺,呼朋作伴,一起玩樂。

金山美景,盡收眼底,王陽明詩意大發,隨口吟詩一首,眾人聽后,無不大驚,當即請陽明再作一首,陽明也不推辭,隨即吟道:

山近月遠覺月小,便道此山大于月。

若有人眼大于天,還覺山小月更閣。

此時的王陽明,年僅十一歲。

眾人稱贊不已,對這些稱贊,王陽明不以為喜,反而說到:

文章小事,何足成名?

滿座再驚,不知何對。

雖然比起七歲作詩便流傳千古的駱賓王,還大了幾歲,但他的特別之處,也令人矚目。

進了私塾之后,很多孩子都唯師命是從,覺得讀書考功名,就是人生第一要事,可王陽明卻覺得這種想法不對。

他問先生:

天下何事為第一等事?

先生回:

唯有讀書,中進士。

王陽明卻有些懷疑,天下讀書人,讀書難道就是為了功名?難道十年寒窗,考上大學,就是為了賺銅板?

先生不解。

王陽明說:

讀書做圣賢,方是天下第一等事。

然而,在父親眼里,守仁頑劣小兒,哪有能做圣賢的樣子?

可這就是王陽明心中的理想,理想是燈,照亮前行的路,終此一生,王陽明都在為這個理想而努力。

你想要什麼,你就會做出什麼努力。

想要錢的,必然會拼命賺錢,想要名的,會拼命賺取好名聲,要做圣賢的,必然要去蹚那窄路,進那窄門。

為了能實現自己的理想,王陽明開始各種學習,他學習拉弓射箭,學騎馬之術,研究兵法,關心國家大事。

他不僅努力學習,還親身去考察。

成化二十二年,王陽明帶著兩個仆人,歷時一個多月,考察了北部邊境的居庸關、紫荊關、倒馬關。

等他回到家里,頭髮蓬亂,人黑瘦,腰間配一把寶劍,一副仗劍天涯的樣子。

圣賢,便要能安天下。

在考察中,他發現,社會上流寇不斷,王陽明寫了一封奏折,直抒己見,他對父親說:

愿得壯卒萬人,削平草寇,以靖海內。

父親聽后,只說了一句,書生妄言朝政,你瘋了,該吃藥了。

王陽明此后便沒提此事,但他還是研究兵法,他回到書齋,專心讀書,他看到朱熹說「格物致知」。

他覺得,成圣之路可能就在其中。

他便和同學一起格物,搬個小凳子來到竹林,開始專心致志地「格竹」。

他們對著竹子左看右看,上看下看,苦思冥想,日出日落,日落星起,依舊沒看到什麼「理」。

第三天,同學支持不住,病倒了,不得不離開竹林。

王陽明不甘心,他覺得同伴精力太弱,還未到關鍵處就支持不住了,于是,王陽明用超級強大的精神力和控制力,更加賣力地格。

連續格竹七天,王陽明頂著黑眼圈,雙目血紅,整個人瘦了一圈,還高燒咳嗽。

他病倒了,差點把小命都格進去了,只能無奈宣布,格物失敗。

他沮喪地說:

看來難做圣人了,我們格一物都如此艱難,怎麼能格天下物?怎麼能明白天下理?

十六歲的王陽明,沒能真正理解朱熹的格物致知,因此用錯了方法,還給后半生留下了一個不可治愈的咳嗽之病。

王陽明甚至開始懷疑,讀書做圣人,真的適合他嗎?

他覺得,通往圣賢的路,都被堵了,他不知道怎麼辦,人生剩下的,就是迷茫。

人生,路在腳下,他此時感覺沒路可走,是因為他此時的認知,只能看到那樣的路。

人心有多寬,腳下的路就有多寬。

格物不成,差點把命格沒了,對王陽明來說,真是一種打擊。

他開始放下書籍,尋仙訪道,一心沉迷于成仙成道。

這一下,他父親真的急了,他不敢再把王陽明留在京城,怕王家的希望就此毀滅。

父親將王陽明送回老家,還給他說了一名親,成家立業,他希望兒子成親之后,能夠重新收心,找到自己的事業。

成親當天,岳父大人虛榮心大作,拉著王陽明四處向人炫耀,到后面,王陽明眼里只有一片晃動的肥頭大耳,紅唇白牙,只有一片分不清是恭維還是嘲諷的聲音。

找到機會,他就趕緊溜了出去,信步走進了一個道觀。

道觀里,一個仙風道骨的老道士,見到王陽明很認真地閱讀墻上的字,時而沉思,王陽明對這仙風道骨的老人家,也很感興趣。

一老一少,盤腿而坐,開始交談起來。

老道士告訴王陽明:

養生之決,無過一靜,老子清凈,莊子逍遙,惟清凈而后能逍遙也。

王陽明若有所悟,很快就入定,把身外之事都拋開了,全然忘了,這是他的大婚之日。

大婚之日,新郎不見了,這簡直是一種笑話,直到第二天,家人才在道觀里找到王陽明,將他帶了回家。

婚后,王陽明苦練書法,他日也練,夜也練,書法漸入佳境,寫得流暢清麗,率性自然。

他又開始追尋圣賢之路,因為找到了自信,人人都可以通過做學問成為圣人。

人生之路,就是一連串的未知構成的,但一個人只要認準自己的方向,就不會偏離太多。

王陽明還在這條路上探索,他東一榔頭,西一棒槌地追尋。

這些追尋,拓寬了他的認知,也成了日后改變他生活的能量。

歲月如梭,一轉眼,王陽明也到了參加科舉的年紀,弘治五年,王陽明第一次參加科考,一舉成名,做了舉人。

為了迎接接下來的考試,王陽明更加刻苦地學習,然而,他落榜了。

三年后,王陽明再次考試,再次落榜。

很多舉子以此為恥,有人擔心王陽明,來安慰他,但他說:

世以不得第為恥,吾以不得第動心為恥。

很多人都把考不上當成恥辱,在我看來,把考不上當成恥辱,那才是真的恥辱。

1499年,第三次參加會試的王陽明,終于考上了。

這一年,王陽明二十七歲,金榜題名,進入朝廷,開始實習。

1500年,王陽明通過了朝廷的考察,正式步入仕途,他利用自己所學,有條不紊地開展工作,工作太累,他當年格竹子格出的咳嗽的毛病就犯了,只能一邊咳嗽,一邊工作。

工作之余,就廢寢忘食地讀書。

有時候累得要死,他也去游覽放松,直抒胸臆,遇山中道士,他請求學習成仙之術,道士回答兩個字:

尚未。

然后不發一言,王陽明再拜而求,道士解釋說:

你一身官相,禮貌雖然隆重,但還是忘不了身外之物。

說罷,道士哈哈大笑,轉身離去,王陽明還不死心,繼續四處打聽,想要求得真正的了悟,有人告訴他:

北宋周濂溪,程明道,是儒家的兩個好秀才。

王陽明會意。

尋仙問道,終究不得仙,也不得道,王陽明還是繼續苦讀,文字日漸精工,他廢寢忘食,有時候連覺都不睡,父親怕他讀壞了身體,便命家人不要在書房放燈火,但王陽明卻等父親睡熟了,再起來苦讀。

有一天,他感嘆:

怎麼可以把這有限的精神,去做那無用的虛文?

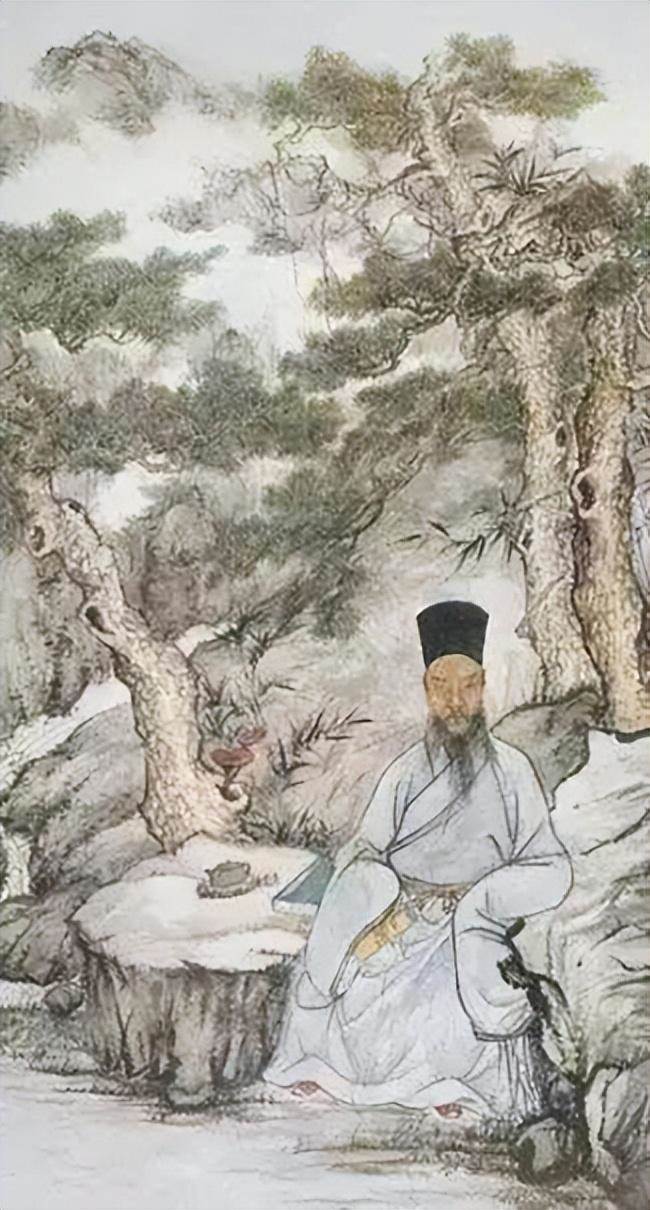

于是,王陽明寫了一封奏疏,請求回家養病,回到了余姚,他住到山里洞中,筑室修行,便是後來的陽明洞。

他一直在尋求那成圣之道,他對佛教又興趣,但他做不到出家修行,因為他放不下家人,他對道家也有興趣,但他也做不到遺世獨立。

悟得佛道兩家的不足之后,王陽明毫不猶豫地走出了陽明洞,下山回家了。

他慢慢拓寬自己的認知,也在慢慢調整自己的生活。

弘治十七年,朝廷下令,王陽明擔任山東鄉試的主考官,他出色地完成了任務。

但王陽明也發現,很多讀書人,沉溺于辭章記誦,一心讀圣賢書,卻不知身心修行,不懂知行合一。

王陽明覺得,這樣讀書是不行的。

于是,他開堂布道,開始講學,名聲很快傳遍京都,前來求學的人也越來越多,王陽明索性公開收徒教學,他公開宣布:

向心內求理,方得真知。

格物,不從物去格,而應從心內去格。

這等于公然質疑朱熹的學說,是冒天下之大不韙。

世界一片嘩然,很多人都等著看王陽明的笑話,甚至公開刁難他。

但王陽明迎難而上,不僅結識了一些志同道合的人,還收獲了第一批跟隨者,若無意外,他將在這條路上越走越遠,但弘治皇帝卻駕崩了,新帝繼位。

這是正德年間,奸臣橫行,賢能正直之人寸步難行。

太監劉瑾,更是手握大權,朝堂之上指鹿為馬,很多人依舊敢怒不敢言,因為很多反抗的,都成了刀下之鬼。

然而,王陽明很剛,為了守護正義,他愣是給皇帝上了萬言書,直陳利害,要皇帝遠離奸臣,任用賢能。

這可把很多人得罪死了,王陽明被打了板子,打得血肉模糊,但他一聲不吭地忍受著,那個行刑的人感嘆,這人骨頭實在硬。

這一頓打,也把王陽明送到了鬼門關,差點就丟了命,打完之后,直接丟盡大牢。

然而,即便進了大牢,王陽明也沒忘記自己的夢想,他在大牢里講學布道。

末了,又被貶去貴州龍場,成了一個招待所所長,但劉瑾還不愿放過他,找人中途截殺王陽明。

王陽明九死一生,歷經三千多里漫漫長路,到了龍場,才發現條件比想象中的更加艱苦,除了兩間搖搖欲墜的房子,什麼都沒有。

他只能自己動手搭建茅草屋,每逢下雨天,外面下大雨,里面下小雨,後來,他又找到一個山洞,住了進去,他稱自己的住處為陽明小洞天。

有時候,一個人堅持做自己,是很危險的事情。

但一個人必須跨過困難,才能真正成為自己。

在龍場,王陽明的仆人都難以忍受,偷偷溜走了。

但王陽明不能走,沒有朝廷的命令,他就必須留下來,否則就是殺頭的罪。

為了有飯吃,他親自耕種。

在這艱苦的環境之中,身邊相繼有人死去,王陽明自覺名利已經無法動搖他的內心,可他還沒能參透生死,更沒法放下對家人的思念。

短短一段時間,王陽明便變得憔悴不堪,滿頭白發,滿臉憂傷,而這一年,他還不到四十歲。

此時的王陽明,陷入了人生的最低谷。

死,不敢死。

活,太艱難。

在這種兩難的境地里,王陽明痛苦不堪,他覺得死亡的陰影一直籠罩著他,但心中又有一個聲音告訴他,死雖然容易,但絕不能輕易去死。

他給自己做了一具石棺,自己躺進去,一天天,一夜夜,不停地思考,自己想成圣人,可究竟路在哪里?

而今,生死玄關都難以堪破,這到底是怎麼回事?

想著想著,王陽明悟了,心即理,他終于明白了格物致知的真正內涵。

這是王陽明心學的開端,他開始傳授知行合一之說。

人生想清楚了,心態變了,人生的路就寬了,王陽明再看這個世界,瞬間變得美好起來,世界本身是沒有什麼好壞的,都是人的認知在決定外在的好壞,事情只是發生,但人的認知就決定了人的生活。

王陽明說:

知者行之始,行者知之成,圣學只一個功夫,知行不可分作兩事。

這就是知行合一。

他走出了陽明小洞天,徹底將自己當成了龍場的一員,積極學習當地語言,頻繁地與當地人交流,教他們漢人的手藝,也傳遞漢人的文化。

而當地人,為了回報王陽明,幫他建房子,鑿巖取石,房子建成了,又在房子前后為王陽明打造了一個小花園。

人這一生,認知即生活。

我們覺得生活改變不了,就是因為我們的認知還沒有改變。

王陽明在龍場安定下來了,他開始在龍場講學,比起升官發財,建功立業,他最喜歡的,其實就是傳道授業。

他喜歡講學的生活,然而,一紙調令下來,王陽明做了廬陵縣令,不得不離開龍場。

回頭看看龍場,他來這里已經三年了。

三年的時間,他經歷了人生的最低谷,又重新找到人生的方向。

此時,王陽明三十九歲。

踏入廬陵,他看到這里的百姓生活艱苦,個個破衣爛衫,縣衙就是幾間破爛屋子,桌案上已經積了一層厚厚的灰塵,人民面黃肌瘦,就連當差的,也面黃肌瘦。

連飯都吃不飽了,人民也沒那麼多規矩,他們滿身戾氣,但王陽明知道,治民如治水,不能簡單粗暴地鎮壓,而要疏導教化,通過教育讓他們明白事理。

在廬陵這種文化名城,卻發生這麼多案子,簡直是恥辱。

從上任開始,王陽明就像一架忙碌的機器,一直沒停過,偏偏廬陵還發生了一次特大火災,讓王陽明欲哭無淚。

但王陽明沒有抱怨,而是不斷反思,努力做得更好。

在他的治理下,廬陵煥發了生機,但王陽明又接到了升官的調令,進了京城。

他將自己的所思所悟告訴門人弟子,希望他們也能明白個中道理,他說:

圣人之心,纖翳自無所容,自不消磨刮。

若常人之心,如斑垢駁雜之鏡,須痛加刮磨一番,盡去其駁蝕,然后纖塵即見,才拂便去,亦自不消費力。

他又說:

圣人之心如明鏡,只是一個明,則隨感而應,無物不照,只怕鏡不明,不怕物來不能照,講求事變,亦是照時事,然學者卻須先有個明的功夫。

其實這就是人生,因為我們的內心之鏡不明,所以看不清人生之事,因為我們心上的塵埃太多,所以總是迷惑。

很多東西,我們以為自己知道,其實都被蒙蔽了,我們看不清自己,認知限制了我們,讓我們無法去過其他的生活。

我們努力,就是要洗凈那些蒙蔽我們的東西,讓我們更清楚地看到生活,看到人生。

正德十一年,王陽明四十五歲了,他厭倦了仕途生活,越來越越喜歡當一個教書先生。

最關鍵的是,他的身體在此前的勞累之中,已出了很多問題,他反復向朝廷遞交辭呈。

但辭呈不僅沒有得到批準,他還被提拔了,直接成了南贛及汀漳地區的巡撫,手握實權。

他直接傻眼了,他已經四十五歲,早已無心仕途了。

但他心里更明白,這個官不好當,因為南贛地區山賊太多,朝廷幾次派人圍剿,都無功而返,此時讓他去當巡撫,分明就是讓他去剿匪。

可是他王陽明一介書生,雖然曾經研究過兵法,但怎麼剿匪?

這些年,他當官當得太累了,他再次遞了一封辭呈,但結果就是,辭呈杳無音信,催他去上任的命令倒是接二連三。

于是,王陽明抱病前往赴任,書生上戰場,這是王陽明生命中的頭一遭, 但他這個書生,本事真不錯,愣是將那些武將都完不成的剿匪工作,干凈利落地完成了。

後來,寧王造反,王陽明又將寧王大軍打敗了,平了這場叛亂。

寧王謀反之心早有,還將名士唐伯虎收入麾下,成為他的謀士,後來,唐伯虎得知寧王的謀反之舉,裝瘋佯狂才逃過一劫。

王陽明書生報國,立下了不世奇功。

但朝廷昏庸,不僅沒有賞賜,皇帝反而還像玩游戲一樣要御駕親征,要像演戲一樣重演平叛過程,還譴責王陽明擅離職守。

荒唐,太荒唐了。

然而,經歷了這麼多,王陽明也明白了,讓他這麼做的,就是「良知」。

他所做的一切,都是順應良知要求。

他說:

無善無惡心之體,

有善有惡意之動,

知善知惡是良知,

為善去惡是格物。

人人皆可成圣人,但并不是人人都能成圣人.

為什麼?

人世喧囂,并不是人人都能洗去人心的塵垢,達到澄明之境。

1528年,王陽明五十七歲了,一身疾病,卻再次被推上平叛的戰場,出征廣西。

戰事大捷,但王陽明的身體問題卻越來越嚴重,他只想回家,只想安安靜靜地教書講學。

弟子發現他的身體很虛弱,一路上帶著棺材隨行。

還沒到家,王陽明預感到自己不行了,他平靜地說:

吾去矣。

弟子問他,有什麼遺言?

王陽明說:

此心光明,亦復何言?

說完,57歲的王陽明閉上眼睛,與世長辭。

他用自己的一生告訴我們,一個人的認知,就是他的生活,他只能做他知道的事情,過他認知中的人生。

王陽明當然也有自己的認知局限,但他一生,都在努力打破這種局限。

很喜歡王陽明先生的明鏡論。

每個人來到這個世界上,本來都應該是干凈如明鏡,但這鏡子,卻染上了很多塵埃,變得銹蝕駁雜,以至于讓我們看不清自己,看不清生活,甚至很多人越來越駁雜,到死都不曾洗凈自己,懵懵懂懂、渾渾噩噩地過完了自己的一生。

我們有很多理由為自己的一生作解,我們可以說是生活所迫,可以說人生本就無奈,可以說人生實苦。

可人生要是不苦、不無奈,那還要修行干什麼?

人生是一場修行,修的就是怎麼對待人生的苦,修的就是怎麼對待人生的無奈,修的就是怎麼回到最真實的自己。

怎麼修?

努力洗干凈自己身上的塵埃,讓生命的鏡子變得澄明,我們每洗去一點塵埃,離真正的自己就更進一步。

怎麼洗呢?

改變自己的認知,提升自己的覺性,努力讓自己變得智慧。