1953年正月,14平米的小屋外寒風凜冽,張愛玲的父親張廷重躺在小床上,骨瘦如柴的手伸出不堪御寒的爛被窩不住地抖動,嘴里發出無力地蚊吟:給……給我煙……

然而家徒四壁的屋里并沒有其他人,自己的后妻大概是出了門,張廷重心存一點感恩:起碼還有人能替我收尸……

張廷重知道自己的生命正在一點一點地流逝,人生中一件件往事浮現在腦海里,卻是不堪回首,兒女、妻子、妹妹各奔東西,與他老死不相往來,來人世間走了一遭,卻什麼也沒有得到……想到這里,他的眼角不由地滲出渾濁又凄涼的眼淚。

造成這一切,都與他不幸的童年有關,最敬愛的母親一系列讓人無法理解的做法直接將他的人生推向無盡痛苦的深淵。

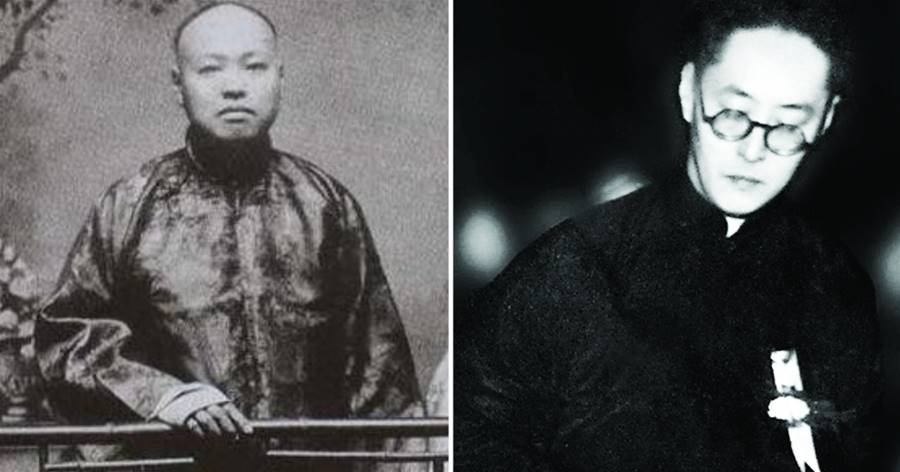

母親李菊藕、張廷重和張茂淵

一、寡婦熬兒

光緒十四年(1888年),李鴻章把年芳22歲的女兒李菊藕許配給張佩綸,張李兩人年齡懸殊,相差19歲。

而讓世人更為不解的是,那時的張佩綸正處在人生的低谷,打了敗仗,還做了逃兵,又被革職充軍,狼狽至極才投靠李鴻章。

李鴻章卻主動結交這門親事,還附帶十分豐厚的嫁妝,金銀器箔、房產宅院不在話下。這好比一個公主下嫁死囚,在當時看來真是有點天方夜譚。

幸好,張佩綸對這第三任妻子李菊藕是捧在手心百般疼愛。兩人每日你吟我唱,煮酒論茶,琴瑟和諧。

就連李菊藕小病纏身,張佩綸也陪伴左右,實在是鶴鰈情深,世間少有。

李菊耦亦十分崇拜自己的丈夫,就像崇拜父親李鴻章一樣,而她的心也在想著:如果我有兒子,將來也是這樣的人物。

婚后,李菊藕誕下一男一女,男的就是張愛玲的父親張廷重,女的就是姑姑張茂淵。

一家四口遠離官場,其樂融融,過上與世無爭的日子,只可惜似是天長地久,卻是彩虹炫一時。

老夫少妻的情分還是太短了,就在李菊藕37歲時,張佩綸追隨李鴻章而去,撒手人寰。

張廷重母親,李菊藕

從此以后,李菊藕靠著自己的嫁妝維持生計,心如止水地過著自己的寡婦生活,而她生活的全部希望,全部落在了7歲的兒子張廷重身上。

1

父親如何,張廷重已經記不清楚了,而母親耳濡目染的教養,為張廷重的人生畫上了濃墨重彩的一筆,把他徹底推向多余人的舞台。

從小,張廷重勤勤懇懇讀書背詩,對科舉必考的"八股文",更是刻苦鉆研,為的就是完成母親的心愿,在科舉中一舉奪魁,成為外公和父親那樣的人物。

而對李菊藕來說成功的男人只有一種,就是像父親和丈夫一樣通過科舉成為治世能人。

而她這一生千辛萬苦,只為一件事,就是培養兒子成才。要成才,就必須讀好八股,做好文章。除此之外,別無他法。

所以,李菊藕果斷地拋棄了慈母面具,當起了嚴師的角色。

張廷重的童年離不開"經史子集"與"四書五經"。他覺得自己就像一個扯線公仔,母親李菊藕一手扯著線,一手拿戒尺發號施令,叫他背書絕不寫字,令他寫字絕不吟詩。

張廷重和一雙兒女,張愛玲、張子靜

可是一旦張廷重背不出書,支支吾吾地,稍有停頓,李菊藕二話不說,提起戒尺就打,打到皮肉火辣辣地疼,他也不敢吱聲,一但出聲叫痛,就得到父親靈前罰跪。

李菊藕奉行嚴母棒打下兒子必會出人頭地,可她不知道張廷重的自主意識已經被她狠狠地摧毀了,這還不止,母親的另外一個做法直接把他的獨立人格破壞得所剩無幾。

2

在李菊藕的嚴加管教下,張廷重除了讀書很少有時間玩耍,偶爾一次松懈都會遭到母親的嚴厲懲罰,罰跪或挨打成了家常便飯。

為了成為像父親一樣出眾的才子,小小的張廷重體諒母親的用心良苦,對于這不公平的一切他都忍了,但是,他不懂為什麼母親要逼他穿女孩子才穿的花衣裳和繡花鞋?

家里不是沒有錢,母親為什麼老給他穿女孩子的衣服,卻把妹妹打扮成男孩子?可是他實在不敢問母親,也沒有這個膽量公然反對頂撞母親。

懵懂的張廷重,從仆人和外人的眼光里,感到了自己與別的男孩子的差異,就偷偷的將男式鞋塞進袖子里,出了家門再換上。

每每這個時候他就把神經繃得特別緊,小眼睛四處張望,害怕被母親發現。

他不知道的是,李菊藕正在門柱后看著這一切,雙手捂住嘴巴,眼淚就像缺堤的洪水不住地流。

李菊藕為了培養兒子參加科考,對他的管教可謂苛刻,不僅在學習上要他做到熟讀詩書,倒背如流,還從穿衣打扮和生活習慣上強制他。

那一身秀氣的花衣裳和花布鞋,就是李菊耦的枷鎖,而小廷重只能在以為母親不知道的情況下順從自己的意愿,換一下鞋子,透一透氣。

3

李菊藕崇拜父親李鴻章,對父親的生活習慣也照單全收,亦用這樣的方式與標準要求張廷重。

李鴻章就有一個雷打不動的習慣,每天吃完飯,他會到屋外的走廊來回踱步,邊走邊大聲朗讀詩詞文章。

他還吩咐一個仆人站在旁邊數數,步數夠了,他才停下來做別的事情。

李鴻章可能沒有想到,他這個習慣被李菊藕看在眼里,用在自己外孫身上。

對于母親提出來的規矩,張廷重雖然不理解,但他照單全收,然后他就像軍人一般把這個習慣帶進了棺材。

自懂事以來,張愛玲就會坐在飯桌前,用好奇的眼光打量著背著手來回踱步的父親,聽張廷重嘴里念念有詞,繞室吟哦,背誦如流,滔滔不絕一氣到底,就算抽大煙亦沒有耽擱。

張子靜和張愛玲

為了避免兒子有一天淪為毫無建樹的紈绔子弟,李菊藕弄巧成拙,以自己偏執的想法,塑造出一個靦腆懦弱的張廷重。

二、時代更迭

李菊耦對張庭中寄予了厚望,他是頂梁柱,只有再取功名,才是家族的圓滿,也是他人生的圓滿。

寡母育兒,把一腔幽怨都化作教育的動力,所謂愛之深,責之切,她督促他背書學禮,學的不好,便打,背的不對,還是打。

為了他成才,她能痛下打手。

可惜的是,1905年科舉被徹底廢除,沒落的清政府也終于明白,為了挽救頹勢,需要改革,需要引進國外的科技和經驗,需要大量的留學人才。

李菊藕雖然也為兒子請了英文教師,但這種學習都流于形式,她還活在傳統的巢臼里,她對他的思想灌輸停留在鞏固家族名望上。

然而她寄予重塑歷史的張廷重,在刻苦沖向一條奮進之路時,赫然發現前路已斷,最終,他只學會顧影自憐。

三、娶妻生子

科舉制度徹底廢除,刻苦讀書的張廷重,失去了用武之地,多年付出的努力化為泡影,他永遠失去了比肩看齊父輩的機會,母親給予兒子有一天能光大門眉的重望也土崩瓦解。

1912年,李菊藕帶著巨大的遺憾離開人世,留下巨額的財產讓張廷重獨自面對尷尬的人生。

因無法舒展平生抱負,母親又憤然離世,張廷重染上了抽大煙的嗜好。他期望用另一種與夢想大相徑庭的快樂,來麻醉自我。

張廷重雖一事無成,也漸漸到了將要婚配的年齡,張家要為他找一個門當戶對的妻子。

1915年,20歲的黃素瓊嫁給張廷重,可謂門當戶對,郎才女貌。

張廷重妻,黃素瓊(又名黃逸梵)

成親后的黃素瓊帶給張廷重的沖擊是巨大的。

張廷重于腐陳舊,喜好舊日風習,王素瓊卻是一個新派的人,喜愛一切新的事物。兩個靈魂注定要分崩離析,即使他們曾經相愛過。

日子一天天流逝,在張愛玲4歲的時候,黃素瓊忍受不了沉溺于抽大煙,軟弱又溫吞的丈夫,終于拋下一雙兒女,登上了去歐洲的輪船。

張廷重在妻子離開的那一刻,內心的充滿絕望的,他希望妻子能對自己言聽計從,以彌補自己多年來所承受的束縛,可沒想到不但時代拋棄了他,就連妻子也把他棄之不顧!

四、父愛延續

黃素瓊和小姑遠赴重洋,張廷重作為一個父親,不希望天資聰穎的女兒重蹈他在幼年時所遭遇過的錯誤教育方式,因此他盡職盡責的陪著張愛玲。

然而,他對資質一般的小兒子張子靜卻一點都不上心,他仿佛在兒子身上看到那個曾經瘦小又無助的自己,他根本不想面對,只把子靜交給保姆陪伴。

張廷重將未能一展抱負的遺憾,放在三歲就會背唐詩的張愛玲身上,張愛玲成了父親的掌上明珠。

張廷重用不著中規中矩地去上班,隨意應付著職位,閑暇時常常把他的學識教教給張愛玲,這種耐心是他不曾在母親李菊藕身上享受過的。

有時,他會帶上女兒去咖啡館或夜總會消遣。這段與父親朝夕相處的日子,讓張愛玲感到無比的幸福,還產生了深深的依戀情結。

但是好景不長,沒有人管束的張廷重,他擁有了自主權利,在一班清朝遺少的影響下,開始出入于風月場所,終日廝混,還學會了躺在榻上吞云吐霧。

不過,他躺在榻上抽大煙,卻不忘喚張愛玲過來背書給他聽。

如此這般過了四年,張廷重遭到姨太太用痰盂爆頭后殷切地思念著黃素瓊,他把姨太太遣走,不再去逛妓院,又寫信向妻子承諾一定戒掉大煙,和她好好生活。

張廷重和黃素瓊

五、分崩離析

1928年,被感動到的黃素瓊懷著對張廷重殷切的期望,回來了。

黃素瓊回來了,張家又活起來了,張廷重的心暖了起來,連同張愛玲和張子靜也快樂起來,他們穿著媽媽買的新式的衣服,耀武揚威地炫耀著自己的幸福。

這一切,都令張廷重充滿了改變的決心。為了迎接盡釋前嫌的妻子,他不惜耗費重金,搬進了大洋房里。

"有狗、有花、有小人書,還有媽媽",張愛玲和張子靜仿佛置于天堂,每每看到這樣的場景,張廷重總不由得熱淚盈眶,心里發誓一定會盡自己所能守護這幸福的家。

黃素瓊欣慰于張愛玲對藝術和文學的感知力,精心為女兒安排了鋼琴、英文和繪畫等課程,為張愛玲營造出良好的藝術氛圍。

張愛玲和張子靜

美滿幸福的快樂時光,再長亦是短暫。

沒過多久,舊生活的紙醉金迷,還是戰勝了新生活的好玩有趣,那些纏了張廷重一輩子的老毛病又回來了。黃素瓊為了孩子再三忍耐。

可張愛玲到了上學的年齡,他們又在擇校問題上各執己見,張廷重堅持請私塾先生教姐弟倆念書,而黃素瓊卻厭煩透了祖輩人都走過的狹窄老路,執意要將兩個孩子送進洋派學校。

爭執到最后,黃素瓊領著張愛玲去了由美國教會創建的寄宿制黃氏小學做插班生,張子靜則被張廷重看守著,在家繼續練私塾。

可憐張子靜在父親的阻撓下,只能窩在家里誦讀四書五經,反反復復將"書經",讀到爛熟才進了學校。

因為不贊成兒女去學校,張廷重想了一個壞主意,他不再拿生活費來支撐整個家庭的開銷,害得黃素瓊不得不拿出私房錢來供養全家人。

聰明的王素瓊看透了丈夫的動機,她常常憤怒的與張廷重發生激烈爭吵,兩個孩子大氣都不敢出,提心吊膽的在院子里,不停的踩著小腳踏車,似乎想要快快逃開,這一切的不快。

很快,兩人鬧到了不可調和,最終以失婚收場,他們破鏡重圓的夢轟然崩塌,支離破碎。

失婚后,張廷重很快就再娶了,遇到的孫用蕃的是一個極為懂他又珍惜家庭生活的女子,一生一世陪伴他,陪他一起抽大煙,吞云吐霧,給他現世安穩,為他養老送終。

張廷重續弦,于自己是幸運,卻沒想到張愛玲也因此離開他。

繼妻,孫用蕃

張愛玲在母親的支持下,去接受新式的教育,偶爾回家,張廷重就會把她叫到煙霧繚繞的房間訓話,看著女兒低眉順眼地站在塌前,他恨不得拿條繩子把她攥緊。

可是,愛,就像握在手里的沙子,握緊了只會慢慢地從手心流走。

三年后,黃素瓊又回來了,這次她要帶張愛玲出國留學!

母親歸來,張愛玲就常常在母親那兒待到日落黃昏,新月初起,才依依不舍歸去。

次數久了,張廷重十分不高興,沒想到這些年養活、教育的女兒,心卻在前妻那!

尤其當張愛玲提出出國留學的要求時,張廷重更是大發脾氣,繼母從旁說話扇風點火,還摑了張愛玲一巴掌!

張愛玲欲還手,繼母立馬大喊張愛玲要打她,張廷重火冒三丈,不問青紅皂白,瘦弱的他竟使盡吃奶的力氣對著張愛玲就是一陣拳打腳踢。

張廷重恨,恨張愛憐竟是一只白眼狼,這些年養她,供她讀書,這還不夠,居然要像她母親一樣拋棄他!這怎麼可以?!

張廷重不知道自己的拳腳相對,已經徹底粉碎了女兒對這個家最后的一點不舍。最后逼得張愛玲想盡辦法逃離了他,此生不再相見。

之后,張廷重更了無生趣,在鴉片煙霧的徐徐裊繞中,消磨了一生。家業一天天敗落,生命之光也一天天耗盡。

揮金如土,坐吃山空,母親李菊藕留下的嫁妝,終于所剩無幾。

1948年,張廷重把上海的最后一幢房產變賣,只靠青島那微薄的房租過日。

1949年,張廷重和孫用蕃搬進一間14平的小屋艱難度日。

1953年,張廷重在上海去世,享年60歲。

不知道,在天上的李菊藕看到張廷重狼藉潦倒的一生會作何感想?

中:張廷重,右二:黃素瓊,右一:張茂淵

寫在最后

強勢的母親,往往只能培養出一個性格軟弱的孩子。大概是童年太過苛刻,沒有得到應有的快樂,成年后的張廷重并沒有像父母希望的那樣,成為一個振興家族的棟梁。

父母婚姻和兒女的教育是一個家庭重要的組成部分,兩者間相輔相成又彼此成就。

在一個孩子的成長過程當中,父母有著無可代替的重要影響。孩子,不僅僅會受父母的性格、處事方式和行為風格的影響,還很可能被這種影響羈絆一生。

張愛玲

張廷重如此,傳奇如張愛玲,亦不能幸免。