1975年正月15日,天陰沉沉的,寒風凜冽,似乎正在醞釀著一場大雨。

54歲的張子靜如往常一樣,去江蘇路14平小屋找繼母孫用蕃拿點零用錢花花。

走到路口,他瞇縫著眼抬頭就看見繼母孫用蕃--昔日的總理千金孫七小姐,如今已是一個眼盲耳聾的垂暮老人。

聽見有人大聲喊她姨娘,她循著聲音扭過頭去:啊!是子靜啊!你來得正好,進屋來,我正想與你商量一個事。

進到屋里,孫用蕃把她心里的意圖告訴子靜,希望得到他的體諒與同意。

怎料,張子靜一聽大發雷霆,一反溫吞的常態,堅決不同意。

孫用蕃老淚縱橫卻又無可奈何,只好答應。

一、出生名門,有苦難言

1921年,張子靜含著金湯匙呱呱墜地,優渥的家庭環境似乎預示著他這輩子都不用愁。

眾所周知,張愛玲和張子靜兩姐弟的家世顯赫,祖母是李鴻章的長女,父親張廷重是清末重臣張佩綸的兒子,母親黃素瓊是清末長江七省水師提督黃翼升之女,就連後來的繼母孫用蕃也是北洋政府國務總理孫寶琦的女兒。

張子靜,小名魁,絕對是一個不折不扣的富二代,然而他出生不久就得活在姐姐張愛玲的陰影之下。

幼時的張子靜長得十分漂亮,白皙的小臉蛋,長長的睫毛一眨一眨的,任誰看到了都想親一口,可惜不愛說話,像一個沒有靈魂的洋娃娃。

張子靜長大后才漸漸想明白父親母親為什麼不喜歡長得漂亮的他,反而喜歡長相不討喜的姐姐。

1

即使是同胞姐弟,張子靜與張愛玲也是格格不入的。

幼年的張子靜有一段時間的確受到張家人眾星捧月般的愛護。

家里的仆人精明著呢,尤其是帶張子靜的保姆,在她的眼里,張子靜是張家的未來繼承人,她當然要用心侍候好主子。

不過母親對他卻是不待見的,每天早上只允許保姆把張愛玲抱上她的床,享受與母親嬉戲的親子時光。

因為對于張子靜,母親認為男丁在大戶人家里向來都有優勢,家庭里的教育權和財產繼承權處處得先,根本不需要她特別爭取或者關照。

2歲的子靜在房外玩著小皮球,小皮球滾到母親房門,他屁顛屁顛地跑過去,聽到門縫里傳出銅鈴般的歡笑聲,他也想推開門進去參與一份,可保姆走過來立馬把他抱走并引開他的注意力。

當張子靜還不懂什麼叫母愛的滋味時,母親受不了父親吃喝嫖賭、抽大煙,毅然決定以監護人的身份,跟姑姑張茂淵一起出國留學。

那時,張子靜只有3歲。

2

而母親幾次回國,張子靜還來不及歡喜,便被母親的冷漠弄得遍體鱗傷。

母親黃素瓊把關注都放在了張愛玲身上,以至于忽略了張子靜。當她得知張愛玲10歲還沒上學時,不顧丈夫的反對,毅然把張愛玲送進了學校。

張愛玲喜歡畫畫,就為她請老師教她畫畫,張愛玲喜歡聽他姑姑彈鋼琴,就為她請來鋼琴老師教她彈鋼琴,張愛玲想去英國讀書,黃素瓊也請來老師教她英文。

可是母親卻從未過問張子靜要不要上學,母親總認為男孩子不會吃虧,拿她一句話來說,就是:"我只擔心你姐姐,兒子當然會供到上大學的。"

可只沉迷于抽大煙的父親又怎麼會為兒子的未來著想呢?他自己都已經沒有未來了!

那年夏天,張子靜帶著一雙報紙包著的籃球鞋,眨著一雙潮濕而無助的大眼睛,望著母親,說再也不回去了。

可母親只用超冷靜的語氣向他解釋說:自己的經濟能力只能負擔一個人的教育費,而名額已經被姐姐占據了,你要回父親的家,好好的讀書。

後來,母親又從國外回來,住在姑姑家時,她叫張子靜過去吃飯,眷顧親情的他,便懇請母親留下來,找一個房子,跟姐姐和他共同生活。

然而得到的答復卻是:上海的環境太臟,我住不慣,還是國外的環境比較干凈,不打算回來定居了。

張子靜,注定要失望,面對失望卻無可奈何。

張子靜本已是爹不疼娘不愛了,只好把目光轉向疼愛姐姐的姑姑,卻沒想到,連姑姑也不待見他。

有一次他去姑姑的公寓,姑姑嫌他坐久了,連飯也不留他。

還有那天,張子靜一如往常地來看望姐姐,姑姑拉開門對他說:你姐姐已經走了,然后就把門關上了。張子靜轉身下樓,一路哭著回家。這次,他感到所有人都拋棄他了。

可憐如張子靜,周圍卻充斥著無人問津的冷漠,天方地圓,好像就只有他一人。

3

父親張廷重娶了繼母孫用蕃后,姐弟兩個的日子就不好過了,張愛玲上中學就住校,而張子敬在家總挨父親的打。

張子靜沒有志氣,知道靠父親和繼母討飯吃,也就漸漸地討好繼母。可是一言不合,父親就打他,永遠看不起他,拿他當出氣筒。

即使這樣,張子靜也不好好學習,長大一點,更是逃學、忤逆,把自己弄得劣跡斑斑。為此,張愛玲恨鐵不成鋼,深惡痛絕。

後來,張子靜更是做了一件事,讓張愛玲對他的感情慢慢變淡漠了。

那是被父親毒打后,張愛玲有一天在桌上看到一團紙,上邊很大的字,是她弟弟的筆跡:

二哥如晤。日前走訪不遇,悵悵。家姐事想有所聞,家門之玷,殊覺痛心。

從這一刻起張愛玲開始恨死他的弟弟,再也不待見他。

就這樣,無人憐憫的張子靜就像一個皮球一樣,被父親、母親和姑姑踢來踢去,連姐姐也不待見他。

沒有人自出生起就是沒有志氣的人,張子靜想過改變,他也為這種改變付出了實際行動。

二、奮力掙扎

張子靜在農村當教師前,也曾掙扎過,想要像姐姐一樣干一番事業。

1943年秋,張子靜和幾位同學決定合辦一個刊物—《飆》:

張子靜希望在那個苦悶的年代,《飆》能帶來一陣暴風雨,洗刷人們的苦悶心靈。記得當時約到稿件的名家有唐弢、董樂山等。

但編輯張信錦對張子靜說:你姐姐是現在上海最紅的作家,隨便她寫一篇哪怕只是幾百字的短文,也可為刊物增色不少。

張子靜想也有道理,就去找姐姐約稿,但這一要求也被張愛玲斷然拒絕了,張愛玲覺得:跟你們這種小雜志寫東西,是折損我的名氣。

也許是因為張愛玲覺得這話太過冷漠了,最后張子靜從張愛玲處得了一張插畫,這是張子靜印象中,唯一一次從張愛玲那里要到東西。

然而蹭了熱度的做法只能讓這不知名的小刊物來一次回光返照,然后就沒有然后了。張子靜人生中唯一一次主動創一番事業毫無懸念,慘淡收場。

三、少爺作派

至1949年,繼母孫用蕃和父親張廷重搬進14平方公尺的小房子里。這個14平方公尺的小房子,後來成了張子靜的棲身之所。

父親去世后,張子靜在上海人民銀行干過一陣子,後來改行做中小學教師,教語文和英語。

張子靜在郊區教書的薪水十分微薄。

家里玻璃窗碎了,就用報紙糊了起來。一只黑白電視機做陪伴,經常穿一件灰藍中式棉襖,操著一只空瓶,到弄堂口小店換幾兩便宜的葡萄酒就是日常。

雖然家已經敗掉了,但張子靜還是少爺的做派,襪子臟了,不愿意洗,扔掉了事。一雙鞋子,被雨淋濕,竟找不到第二雙可以替換的。實在餓得不行了,拿個托盤,里面擱一些調料,再去同事廚房里做一點東西果腹。

張子靜以為張愛玲在美國,總歸應該富的,又聽說母親把遺產給了張愛玲,便寫了信去說:姐姐,你能寄些錢給我買房子娶媳婦嗎?

令張子靜大失所望的是,張愛玲回信道:自己也是勉強度日,實在無力幫助弟弟。

可憐張子靜,父親在的時候,不張羅他的婚事,怕花錢。到了中年有過一次婚姻的機會,女方提出的聘禮是一塊上海牌手表。

按照當時的生活水準,一塊上海女表,相當于一個大學本科畢業生三個月的工資,張子靜拿不出這筆錢,這門親事也就不了了之了。

張子靜,命中注定孤獨終老。

四、唏噓晚年

雖然常年在郊區的學校生活,但那14平方公尺住著孫用蕃的房子,依然被張子靜視為可以落葉歸根的家。

父親張廷重去世后,繼母孫用蕃想將青島房租的3/10作為遺產分給張子靜,怕張子靜覺得不公平,特地問他有沒有意見,張子靜說他自己有工資,不想動父親留給她的錢。

孫用蕃聽后很感動,說這些錢存在她這里,以后她走了還是留給張子靜。盡管那些錢真的沒多少,連張愛玲一本書的稿費都不及,但至少孫用蕃真心拿張子靜當親人看待的。

孫用蕃年老后無人照顧,曾經一度想讓自己的弟弟搬過來和她一起住,將14平方公尺的小屋換成大一點的房子,讓弟弟做戶主。

沒想到跟張子靜一商量,他竟大發雷霆。因為如此以來,一旦等他退休,就永遠無法回到上海市區了。

孫用蕃的親友指責張子靜不孝,孫用蕃卻理解他,一旦她去世了,這個房子的歸屬不就是張子靜能控制得了的。

所以,她不再提及此事,之后,張子靜的戶口遷回市區,落在了孫用蕃的戶頭上。

張子靜的晚年孤身一人在這個小房子里度過,且不管繼母孫用蕃生前對他究竟如何,但如果沒有她,在上海他連個棲身之所都沒有。

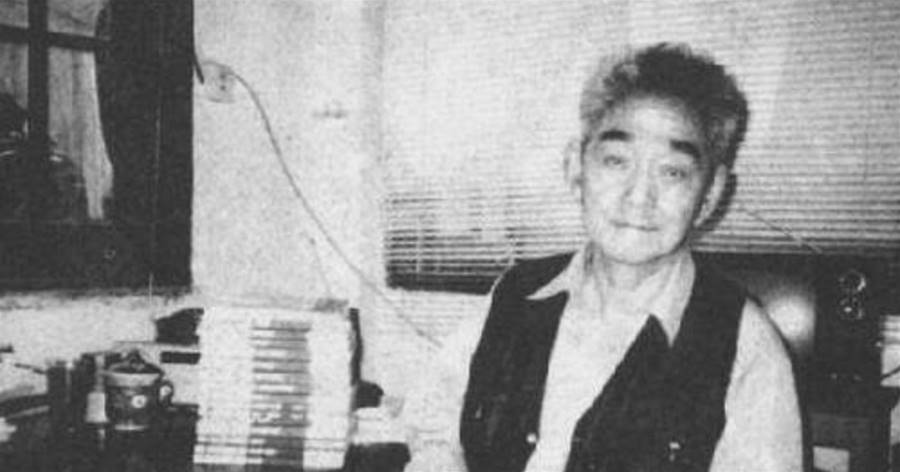

已是風蝕殘年的張子靜,耗盡了大半生的跌宕起伏,如夢一般的冷暖經歷,沒有怨念,也沒有憎惡,只剩下思念。他守著十四平方公尺的房間,反復翻看那些有關張愛玲的記憶,心里想著:姐姐,你還好嗎?

1995年,張愛玲在洛杉磯的一家汽車旅館悄然離世,子靜也于第三年隨姐姐而去,享年76歲。

寫在最后:

張愛玲在海外生活將近40年,期間一直經濟拮據的張子靜曾多次向其祈求經濟援助。

但張愛玲均以"其實我也勉強夠用","沒有能力幫你,是真覺得慚愧"等理由一一回絕。

相比張愛玲對姑姑的"多次寄錢"和張愛玲給胡蘭成30萬分手費,張愛玲對待張子靜似乎有些不近人情。

根據公開的資料,張愛玲死后留給宋淇夫婦的遺產,光現金就有270萬元港幣,這錢在當時絕不算少。

雖然姐姐張愛玲如此涼薄于他,張子靜卻不曾恨過張愛玲。

他在《我的姐姐張愛玲》一書說:"我了解她的個性和晚年生活的難處,對她只有想念,沒有抱怨。不管世事如何改變,我和他總是同血緣,親手足,這種根只是永世不能改變的。"

只希望,去往天國的他,可以和他心底始終眷愛的姐姐、母親會合。