《百年孤獨》出版之后,馬爾克斯的名氣如日中天,但他再也沒有了以往的安靜生活,不勝其煩的他,帶著妻兒逃離了墨西哥。

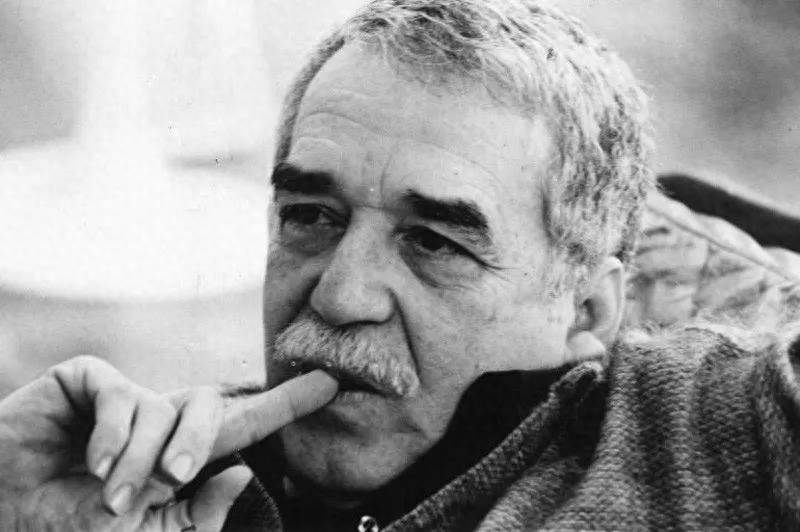

1982年10月21日,馬爾克斯接到電話,他獲得了諾貝爾文學獎,他妻子就在旁邊,內心忐忑,她問:

怎麼樣?

馬爾克斯轉頭望向妻子,半晌才吐出:

我完了。

馬爾克斯獲獎的消息傳遍了世界,祝賀的電報和電話紛紛涌來,報社和電視台的人也趕到他家門口,試圖采訪這位諾獎新人。

朋友看到這樣的景象,忍不住瞪大眼睛:

天哪,馬爾克斯完了。

前去領獎時,馬爾克斯在人山人海之中,輕聲嘀咕:

天哪,我感覺是在參加自己的葬禮!

面對榮譽,馬爾克斯表現出來的不是歡喜,不是驕傲,而是覺得自己完了。

在《百年孤獨》里,馬爾克斯講馬孔多曾有一次香蕉熱。

事實上,這就是以他出生的地方為藍本的,十九世紀,阿拉卡塔卡居住著各種各樣的人,這里種植著許多香蕉。

還有不斷遷徙而來的外地人,為這個地方帶來各種新的東西,恰如吉普賽人將各種新奇的物件帶進馬孔多。

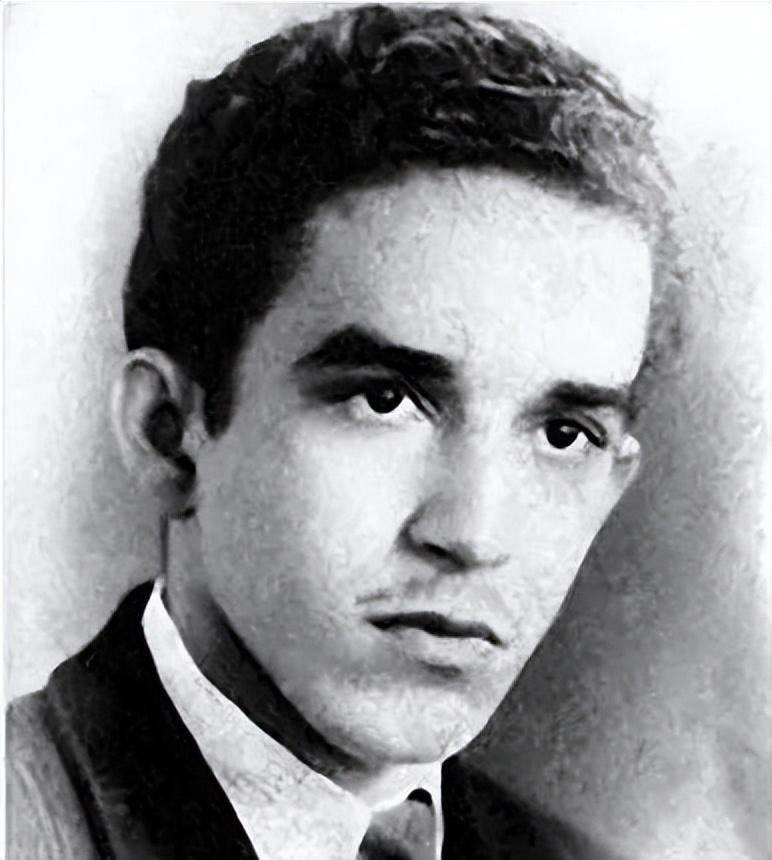

1927年3月6日,馬爾克斯在這里出生,他來到這個世界,幾乎是九死一生,因為他臍帶繞頸,誕生時稍不小心就會被自己的臍帶勒死。

然而,他就這樣傳奇地來到這個世界,如同他日后成為這個世界的傳奇一樣。

父母為了謀生,將年幼的馬爾克斯交給外公外婆帶,外公曾是上校,家里有一座很大的宅子,屋后還有美麗的花園,春天的時候,百花齊放,蜜蜂在采蜜,胡蝶在跳舞。

在花園的角落里,還有一座銀匠小作坊,外公一有時間,就在作坊擺弄他的創造品。

馬爾克斯的外婆,是個講故事的高手,總是講各種鬼故事嚇唬馬爾克斯。

她會告訴小小的馬爾克斯,晚上六點以后,千萬不要亂跑,否則就會驚擾到死去的親人的美夢,他們就會從屋里走出來嚇人。

于是,馬爾克斯就乖乖坐著,生怕有什麼東西從空蕩蕩的屋里走出來。

如果馬爾克斯不聽,她就神神叨叨地說,那個房間里,你死去的姨媽正在睡覺,她邊說邊指,仿佛真有其事。

她還會繪聲繪色地說,死去的姨婆最煩不聽話的孩子,會把他們推倒,然后,他問馬爾克斯,婆姨剛剛就在你身后,你沒看見嗎?她還沖你笑了呢。

馬爾克斯一回頭,一片空氣,瞬間毛骨悚然。

在外婆的「恐嚇」下,孩子們乖的很。

一起上街的時候,外婆怕馬爾克斯調皮走散了,也開始講鬼故事,她說,不要亂跑,巷子里有很多死鬼,指不定啥時候,你就會被某個死鬼帶走。

于是,馬爾克斯緊緊跟著外婆。

早晨,若有送葬的人經過門前,外婆一定會立刻將馬爾克斯叫起來,因為亡靈會把孩子的魂勾走,那些新生的亡靈,最害怕孤獨。

外婆還說,硫磺的味道里有惡魔的存在,黑胡蝶飛到家里,會給家人帶來厄運,鹽撒在地上,也會帶來厄運。

聽著鬼故事,馬爾克斯健康地成長著。

多年以后,當馬爾克斯已經成為一個大人,他總也忘不了外婆給她講故事的那些時刻。

聽外婆的故事,是馬爾克斯最初的家教。

但他還喜歡畫畫,從四歲開始,他就畫畫,地上、墻上、門板上,到處都是他畫畫的地方。

而他最喜歡畫的東西,就是貓咪、毛驢和玫瑰。

看著亂七八糟的墻壁,外婆好氣又好笑,她對小馬爾克斯說:

等你畫完了,我們就可以辦一場漫畫展了。

在畫畫上,馬爾克斯是有天賦的,6歲的時候,他幾乎就能畫眼前見到的一切,惟妙惟肖。

所以他上學后,老師都覺得他一定回成為一名畫家,因為他太有天賦了。

可是馬爾克斯卻迷上了讀書。

童年生活里沒有書,他只能看兒童漫畫和連環畫,而這些東西都是馬戲團為了攬客免費贈送的。

9歲時,馬爾克斯在家里雜物間找到一本破書,如獲至寶,他開始讀里面的故事,讀著讀著,他便覺得,這真是太神奇了。

後來馬爾克斯才明白,那本破書就是不完整的《一千零一夜》

讀完了故事,他有時候也自己編故事,創作的激情從此時已經開始萌發,外婆外公就是最初的聽眾和讀者。

快十歲的時候,馬爾克斯離開了外公外婆,被父母帶在身邊,沒有大宅子,沒有鬼故事,只有窮困潦倒的生活。

馬爾克斯連講故事都不能講了,因為父親覺得,那就是撒謊,是不真實的,當然,也沒人聽馬爾克斯講。

最可怕的是,貧窮讓馬爾克斯頭上長了虱子,而別的孩子總是說,只有死人身上才有虱子,馬爾克斯痛苦得簡直想找個地縫鉆進去,因為他能感到頭上有虱子在爬行。

那時候,他想方設法對付頭上的虱子,但都以失敗告終,因為家里窮,實在是沒法換干凈的衣服。

幸好,他喜歡讀書,讀書可以讓他跳出這個痛苦的世界。

人的成長,就是更有力量去面對這個世界。

上學時,馬爾克斯成績優秀,小學畢業,老師將一枚枚獎章掛在他的胸前,那是很多人渴望的榮譽,可馬爾克斯回到家里,就將獎章隨便一丟,然后拿起一本書,忘我地讀著。

書讀得越多,他對這個世界就越有力量。

他還寫得一手好字,經常幫別人寫告示賺錢,比如「關門歇業」「明天照常營業」「圣誕前半價優惠」等。

因為家里實在太難了。

才十二歲,馬爾克斯就不得不到街上去賣東西,幫助父母一起撐著那個窮困潦倒的家。

他越來越喜歡自由,開始討厭在學校受束縛的生活,討厭鈴聲一響,就如同命令一般,人就得跟著鈴聲做出反應。

馬爾克斯說:

「我希望能自由地生活,希望和家人一起和平共處,這就是不愿被控制的13歲的我。」

中學后,馬爾克斯變得性格孤僻,變得不茍言笑,但他從不違背學校的校規,接受學校的管理。

這就是成熟,人的成熟就是有時候向某些東西學會妥協。

所以,馬爾克斯看起來很成熟,同學就給他取了一個外號:小老頭。

課余時間,他也不喜歡熱鬧,要麼躲著畫畫,要麼在梧桐樹下讀書,讀得入神。

書讀多了,胸中的詩意就勃發起來,躥到手上,寫作就沖動就壓不住了。

于是,他拿起筆,拿出紙,如同一個詩人,開始寫詩,寫完了涂掉,涂掉了又寫。

一個人內心豐滿的人,自然就會流露出某些東西,詩情、畫意、美好的生活。

成長,不僅是年齡的增長,更是在不斷走遠。

16歲,他帶著一頂氈帽,將整個眼睛幾乎蓋住,提著一只破破爛爛的木箱,如同提著一口棺材,去外地上學。

他對未來充滿向往,路上哼著自己寫的歌,一頭扎進這未知的生活里。

出去了,他才發現,自己一直想報考的學校,原來是一個貴族學校,他這樣一個窮人的孩子,根本讀不起。

于是,他只能退而求其次,重新選一個學校。

進了學校,他大量閱讀,努力豐富自己,幾乎所有的課余時間,他都用來閱讀。

學校里,每個安靜的角落,都可能出現馬爾克斯的閱讀的身影,學校圖書館的書沒了,他就想方設法找老師借。

要說,認真的人,最是迷人。

讀書多了,詩情厚了,情書自然寫得好,別的同學情書寫得不好,就找馬爾克斯代筆。

當然,他也開始嘗試寫小說,小說得到了老師的肯定,也獲得了校長的賞識。

然而,他還沒決定以寫小說為職業。

在當時,醫生、神父、律師是最有地位最受歡迎最有前途的職業,但馬爾克斯都不喜歡,他想學文學,可是父親覺得,文學吃不飽飯。

于是,馬爾克斯大學選了法學,因為他覺得,律師好歹還是玩弄文字的,離文學比較近。

然而,他還是學不下去,無論是民法還是刑法,都太沒意思了。

比起這些死記硬背的專業知識,馬爾克斯只想看自己喜歡的書。

每個人都希望能活成自己喜歡的樣子,但大多數時候,只有經歷過自己不喜歡的生活,才能真正去追求自己喜歡的生活。

越是討厭專業,馬爾克斯就越放浪形骸,他遲到、早退、翹課,泡美女,還總是請假,理由總是生病。

今天肺炎、明天結核病,后天又是各種奇怪的病,總是,為了請假,他把所有的病都生完了。

請那麼多假干啥?

他去喝酒,喝醉了就睡覺,第二天蓬頭垢面繼續上學,病也好了。

有的老師懷疑他生病是假的,可是看到他上課時無精打采,不修邊幅,就不再懷疑了,在老師看來,這樣不自律的生活方式,生病才是正常的。

有一天,馬爾克斯看到了卡夫卡的《變形記》,他讀了第一句,就驚呼,原來故事還可以這樣講。

這就是外婆給他講故事的方式啊,馬爾克斯說:

真正促使我接觸文學的人,是卡夫卡和他的《變形記》,他講故事的方式與我外婆一模一樣。

卡夫卡的書,讓馬爾克斯發現,小說可以跟講鬼故事一樣寫,他看完《變形記》,就想自己寫一篇,便開始創作《第三次無奈》。

寫完之后,他將稿件寄給尤利西斯。

一段時間后,一個陽光明媚的星期六,馬爾克斯驚喜地發現,自己的小說上報了,出版了。

這一下,馬爾克斯備受鼓舞,決心要做一個偉大的小說家。

這位二十來歲的少年,決定將講故事作為自己的職業,終此一生,都在為講好故事而努力。

馬爾克斯講故事,一發不可收拾,大學還沒畢業,他就覺得繼續讀下去沒意思了,就輟學離開。

他的故事圍繞著死亡、孤獨、命運,一個接一個地講,很快就成為文壇的一顆充滿希望的種子。

然而,寫作真的是一件艱苦的事情,不但艱苦,在什麼都不是的時候,還賺不到錢,馬爾克斯經常窮困潦倒,連換洗的衣服都買不起。

衣服臟兮兮的,為了不被別人笑話,他將褲子和鞋子全部涂成黑色,以此來掩蓋上面的污點。

他連飯都吃不飽,營養跟不上,整個人骨瘦如柴,眼睛如同銅鈴一般鼓出來。

1948年,他想寫一本長篇小說,主角就是奧雷里亞諾·布恩迪亞,但故事太復雜了,他根本無法駕馭。

生活是艱難的,有時候,要想做喜歡的事情來謀生,更艱難,但馬爾克斯從未放棄。

他一邊打工一邊創作,不急不徐,慢慢成長,休息的時候,他給同事和朋友們講故事。

晚上下班回家,就開始創作。

倘若貧窮是一抹難以忍受的陰霾,那麼夢想就是這陰霾中的一盞燈,一盞照亮未來的燈。

他沒有錢,連房租都交不起,有時候,他不得不用稿件做抵押:

這些稿子是我最重要的東西,我想抵押出去代替一個半比索的房錢,明天我有錢了就給您。

等他有了錢,第一時間就去把自己的寶貝贖回來,如此反復,父母希望他能回去繼續讀書,拿到畢業證,將來做律師,但他決心已定:

我這輩子只想當作家,我一定會成為一名出色的作家。

父親恨鐵不成鋼地說:

你最后會只剩紙可吃。

吃紙也行,紙是木頭做的,馬爾克斯繼續寫作,他精心創作多年的小說《枯枝敗葉》,慘遭退稿。

馬爾克斯并沒有失望,而是開始精進自己,他體驗生活,更廣泛地閱讀。

海明威說:

要經歷很多,才能寫一本好書。

所以,人生有些事情,需要慢慢沉淀。

人努力夠了,剩下的就是等待。

慘遭退稿的《枯枝敗葉》出版后,好評不斷,馬爾克斯成名了。

隨后,《惡時辰》、《沒有人給他寫信的上校》,相繼出版。

還不到二十歲的時候,馬爾克斯遇到一個小姑娘,不到十三歲,他對這個姑娘一見鐘情,直接對姑娘說:

嫁給我吧。

姑娘紅著臉,跑著離開。

這個姑娘,就是梅賽德斯。

1958年,馬爾克斯過了三十歲,這年三月的一天,他和朋友喝酒,酒到興頭,一看手表,才知道壞了,他忘了時間了。

「壞了,我要錯過飛機了!」

隨后,他急急忙忙離開,朋友問他發生了什麼,他說:

「我趕著去結婚!」

說完這句話,他風一樣溜走了,身后,朋友一臉懵逼。

與馬爾克斯結婚的姑娘,正是梅賽德斯,婚后,馬爾克斯在心里給自己定下目標,一定要在40歲之前,完成一部杰作。

但他還是很窮,1961年,一家人抵達墨西哥,馬爾克斯身上只有二十美元,根本干不了什麼,只能馬不停蹄地找工作。

然而,連續很多天,他都被淘汰了,他沮喪地回家,最后還是在朋友的幫助下,獲得了一個面試機會。

然而,他太窮了,連一套像樣的衣服都沒有,只能穿著開裂的鞋子,噼噼【啪☆啪】響著走進辦公室。

他成了雜志編輯,擔任《家庭》和《社會事件》的社長,一個是女性雜志,一個是低俗八卦。

馬爾克斯上任后,積極整改雜志內容,讓兩本雜志越做越好。

他的生活得到了改善,他的小說《惡時辰》也獲了獎,獎金3000美元,拿到錢后,馬爾克斯給自己買了一輛車。

他不滿足于這種工作,想進影視圈當編劇,他成就斐然,但他最喜歡的,還是寫小說,所以他還是回到小說家的位置上。

一個人,只有做自己最喜歡的事情,才能得到自己最喜歡的生活。

人生兜兜轉轉,但總會回到某些地方。

馬爾克斯決定,寫小說,他鉆進七個平方的書房,開始全心寫作:

「許多年以后,奧雷里亞諾、布恩迪亞上校站在行刑隊面前,準會想起父親帶著他去見識冰塊的那個遙遠的下午。」

這句話一出來,他就知道自己要寫的小說是什麼樣了,他辭去工作,成為職業寫作者。

他將全部積蓄5000美元交給妻子,希望六個月內能安心寫作,可是這本小說創作了很久,他只能變賣家產,能賣的都賣了。

家里稿子堆了一大堆,妻子為了能讓馬爾克斯安心寫作,一個人默默承受著生活的壓力。

她對全家人說:

「斷什麼都不能斷馬爾克斯的稿紙!」

沒辦法,家里開始借錢,生活開始賒賬,她對房東說:

「我們想,房租六個月后一塊兒付。」

房東答應了。

她買肉的時候,也要賒賬,她希望,馬爾克斯的小說寫完之后,足夠償還這一切。

《百年孤獨》創作完成的時候,馬爾克斯發現家里已經欠了巨債。

1966年8月,最后一個字修改完成,馬爾克斯和妻子拿著稿子去郵局,書稿一大包,共590頁。

工作人員一稱,郵費82,然而,馬爾克斯和妻子將褲兜翻過來,仔細數錢,發現自己才有53,再也沒有更多的了。

沒辦法,只能將稿子分成兩份,先寄出去一半。

至于剩下的一半要怎麼寄出去,馬爾克斯也不知道,回到家,才發現慌亂之余,寄出去的竟是小說的后半部分。

但這部小說大獲成功,差點走投無路的馬爾克斯,也終于得到了解救。

《百年孤獨》,對這個世界而言是重要的,對馬爾克斯來說也是重要的,他將自己的全部熱情都投入進去,和作品中的人物共悲喜。

小說里,奧雷里亞諾上校在10月的那個雨天死去,馬爾克斯痛苦不堪,他躺在妻子身邊,悲傷哭泣。

妻子被嚇了一跳,問他怎麼了,他說:

「就在剛剛,我殺死了奧雷里亞諾上校。」

《百年孤獨》出版之后,出乎意料地大火,不斷加印,馬爾克斯拿著稿費,一臉開心,他將稿費全部換成零錢,一大堆,他拿給妻子:

「親愛的,你現在可以去買你喜歡的任何衣服了,假如錢不夠,你回來告訴我,我再去寫一本小說,保證比《百年孤獨》還好。」

這話里面,透著曾經生活的心酸,也透著濃濃的愛。

1971年,著名詩人聶魯達獲得諾貝爾獎,可他告訴記者:

最應該獲得這個獎的人是馬爾克斯。

11年后,馬爾克斯也獲得了諾貝爾文學獎,成為最沒有爭議的諾獎作家,他的父親曾經說他講故事就是撒謊,而今也自豪地說:

很久以前我就知道會有這麼一天的。

馬爾克斯的母親很迷信,她擔心馬爾克斯拿了獎,不久就會死去,讓他不要去領獎。

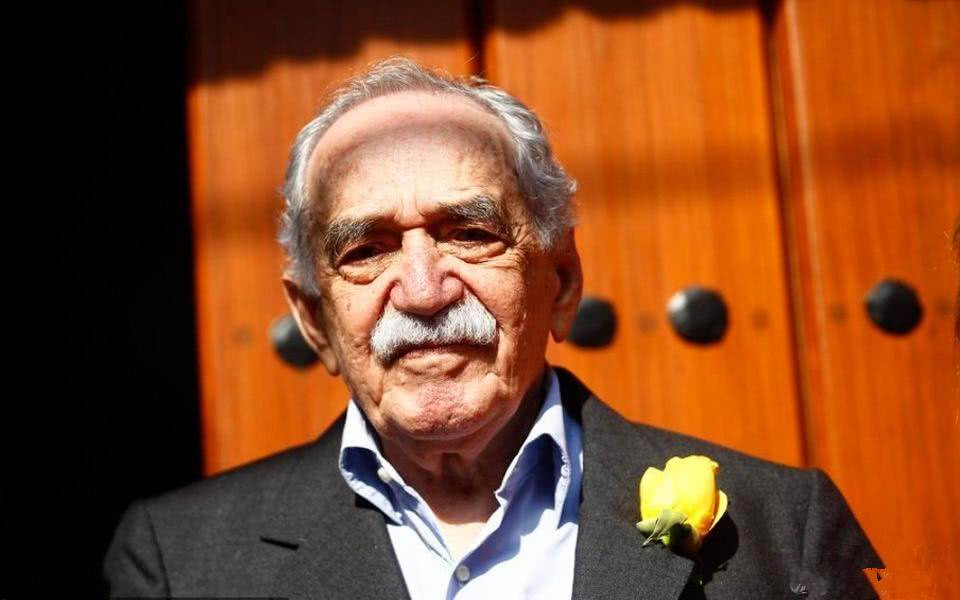

馬爾克斯也是迷信的,他告訴母親,黃玫瑰會帶來好運。

于是,他帶著一朵黃玫瑰,領獎去了。

在馬爾克斯的一生里,對黃玫瑰的迷信,簡直達到了令人難以置信的程度:

有好幾次,我坐在那兒老不出活兒,什麼也出不來,廢了一張又一張的稿紙。

我于是抬頭一瞧花瓶,就發現原因所在了:原來少了一朵玫瑰花。我喊了一聲,讓人把玫瑰花給送來,此后,一切又都順利了。

有句話說:

人活著,一定要信點什麼。

那是你內心安寧之所。

年紀越大,馬爾克斯開始思考死亡。

這是他在《百年孤獨》里就開始探索的主題,他也開始思索愛情,于是,就有了《霍亂時期的愛情》。

一對年輕人相愛,可因為太年輕,沒法在一起,當他們老了,八十歲時,再次相愛,又因為太老,遭到反對,但他們義無反顧地投入愛情。

這是他獻給妻子的禮物。

他一直都在講故事,是一個真正的講故事的人。

故事講好了,人也老了,他開始感到死亡的威脅:

「死亡就像是在漆黑的夜晚突然關掉所有的燈。」

那時候,他正在燈下讀書,突然覺得,死亡也會降臨在他的頭上。

那一剎那,他好像掉進冰窖。

他已經七十歲了,離死亡越來越近了,隨后,他被確診淋巴癌,但他還是在寫作,寫作是他的武器,是他的力量。

然而,他也懷疑地問:

我是不是寫得夠多了?讀者應該不會對我感到失望吧?

他有時悶悶不樂,因為他發現,一切都到了尾聲。

人生如此,寫作也是如此。

1990年,馬爾克斯來訪中國,錢鍾書負責接待,他們一起吃北京烤鴨,可是看到盜版的《百年孤獨》和《霍亂時期的愛情》,馬爾克斯憤怒不已。

他說:

「在座的各位都是盜版書販子。」

他放話:

「死后150年內,永遠不會授權出版中文書。」

此后很多年,不斷有人請求馬爾克斯授權出版,可他就是不松口,一位年輕人寫信給他說:

「正如當年您在巴黎隔街深情喊著‘大師!’向您的偶像海明威致敬一樣,我們正隔著太平洋竭盡全力高喊著‘大師’向您致敬。我們相信,如果您聽到了,您一定會像海明威一樣揮一揮手,大聲喊道:‘你好,朋友!」

馬爾克斯被打動了,終于授權出版。

2011年6月,正版的《百年孤獨》在國內出版。

2013年6月,北京朝陽公園南湖邊上,一座馬爾克斯的雕塑落成,上面刻著一句話:

「我想做的只是講一個好故事罷了。」

2014年,馬爾克斯去世。

多年之后,面對浩瀚無垠的書海,無數人總會回想起閱讀《百年孤獨》時的震撼和驚喜。

人生是一趟獨屬于自己的孤獨旅程,不可回頭,只能往前。

這一生走完了,就死了,就沒了。

馬爾克斯這一生,走得很精彩,他看了自己想看的風景,做了自己想做的事,成了自己想成的人。

我覺得,這樣的一生,就是滿足的一生。

我們一生,要活成什麼樣子?

我覺得就是在我們進行生命旅程的時候,不斷往前走,不斷去做自己想做的事,不斷去靠近真正想成為的自己。

這就是非常完滿的一生,不必太在意外在的看法和評價,那毫無意義。